Опыт научно-исследовательских учреждений и практика передовых совхозов и колхозов показывают, что травосмеси имеют неоспоримое преимущество перед чистыми посевами, превосходя их по урожайности в 1,6—2,4 раза, а по снижению себестоимости 1 кормовой единицы в 1,3—1,75 раза.

Более высокая урожайность травосмесей по сравнению с чистыми посевами трав обусловливается тем, что травосмесь полнее использует питательные вещества, солнечную энергию и воду. Преимущество травосмеси состоит также и в том, что бобовые не только обогащают азотом почву, но и способствуют увеличению содержания его в злаковых компонентах. Зеленая масса и сено злаково-бобовых трав содержат больше протеина, витаминов, микроэлементов, чем злаковых. В связи с этим и качество животноводческой продукции при скармливании злаково-бобовых трав выше, чем при использовании только злаковых.

В травосмесях повышается зимостойкость, засухоустойчивость и устойчивость трав к вредителям и болезням Наблюдения показали, что в степных и лесостепных районах, особенно в суровые бесснежные зимы, люцерна в чистых посевах часто выпадает, в травосмесях же сохраняется хорошо.

Но иногда предпочтение следует отдавать все же чистым посевам. Так, при освоении пойменных земель с длительным периодом затопления наиболее пригоден чистый посев канареечника тростниковидного или бекмании обыкновенной. В сухостепной и полупустынной зонах более высокие урожаи получают при посеве в чистом виде житняка, волоснеца ситникового и прутняка.

Типы травосмесей.

Травосмеси, высеваемые на культурных сенокосах и пастбищах, различаются по сложности, способу, длительности использования, видовому составу. По сложности различают простые (из 2—3 видов трав), полусложные (из 4—6 видов) и сложные (более 6 видов трав).

Опыты по сравнительному изучению пастбищных травосмесей показали, что наиболее урожайными и сбалансированными по минеральному составу является простые травосмеси, состоящие из одного бобового и двух-трех злаковых компонентов или двух бобовых и одного злака.

По данным Научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья, при посеве на суходоле и осушенном торфянике простых травосмесей из 3—4 видов урожайность пастбищ составила в среднем 92 ц сухой массы, при посеве травосмесей из 6—7 видов — 86 ц с 1 га. Преимущество простых травосмесей перед сложными подтверждается также данными кафедры луговодства ТСХА. Двойные травосмеси из костра безостого и клевера белого или из тимофеевки луговой и клевера белого, были наиболее эффективными на орошаемых культурных пастбищах: они обеспечили более высокий выход кормовых единиц с 1 га (соответственно 8250 и 8166) при низкой себестоимости одной кормовой единицы и высоком содержании в ней протеина (281 и 272 г) по сравнению со сложной травосмесью.

Большой опыт в использовании простых травосмесей, дающих большой экономический эффект, накоплен в США, Канаде, Англии, Румынии. В США и Канаде практикуют простые травосмеси, состоящие из одного-двух бобовых и одного-двух злаковых компонентов.

По способу использования различают сенокосные, пастбищные и сенокосно-пастбищные травосмеси, по длительности использования — краткосрочные (на 2—3 года), среднесрочные (на 4— 6 лет), долгосрочные (7—10 лет и более) смеси. Краткосрочные смеси трав применяют как в системе севооборотов, так и на несевооборотных участках с периодическим их пересевом. Среднесрочные смеси используют для кормовых и сенокосно-пастбищных севооборотов. Долгосрочные смеси высевают только на несевооборотных участках с почвами, подверженными водной и ветровой эрозии, в пустыне — на пойменных и лиманных лугах.

По видовому составу различают злаковые, злаково-бобовые, злаково-разнотравные, злаково-бобово-разнотравные и разнотравные травосмеси. Наиболее распространенными являются злаково-бобовые смеси. В сухостепной зоне для посева используют злаково-разнотравные, злаково-бобово- разнотравные, а в полупустынной и разнотравные травосмеси из прутняка, камфоросмы, терескена и солянки корявой, которые, будучи засухоустойчивыми, дают высокий урожай на сеяных летне-осенних пастбищах.

Подбор трав и состав травосмеси.

Подбираемые в состав травосмеси травы по своим экологическим и биологическим особенностям должны в наибольшей мере отвечать конкретным условиям залужаемого участка.

В тундре и лесотундре для создания сеяных сенокосов успешно используют лисохвост луговой и мятлик луговой местного происхождения, на осушенных мелких карстовых озерах — арктогростис широколистный и бекманию восточную. На мелкодолинных лугах центральной Якутии для ускоренного залуження наиболее перспективны пырей Ленского и костер безостый.

В лесной зоне для создания сеяных сенокосов и пастбищ из злаковых трав в травосмеси включают: костер безостый, тимофеевку луговую, овсяницу луговую, лисохвост луговой, ежу сборную, мятлик луговой, из бобовых — клевер красный и белый, лядвенец рогатый, люцерну синюю. Кроме того, на торфяно-болотных почвах для залуження используют: овсяницу тростниковидную, мятлик болотный, полевицу белую и клевер розовый, на пойменных землях с длительным затоплением — канареечник тростниковидный.

В лесостепной зоне для залуження из злаковых трав высевают: овсяницу луговую, тимофеевку луговую, ежу сборную, костер безостый, пырей бескорневищный, регнерию омскую, из бобовых — клевер красный и белый, люцерну синюю и желтую, эспарцет, донник белый. На торфяниках лесостепной зоны европейской части СССР в травосмеси сенокосного использования включают: полевицу белую, канареечник тростниковидный, овсяницу красную, бухарник мягкий; пастбищного использования — мятлик луговой и болотный, райграс пастбищный, клевер белый и люцерну хмелевидную.

В степной зоне в состав травосмесей из злаковых трав вводят: костер безостый, житняк ширококолосый и узкоколосый, волоснец сибирский, пырей бескорневищный, овсяницу бороздчатую, из бобовых — люцерну синюю и желтую, эспарцет песчаный, донник белый и желтый. Для создания сеяных культурных пастбищ высевают волоснец ситниковый.

При коренном улучшении пойменных лугов степной зоны в состав травосмесей включают: костер безостый, пырей бескорневищный, овсяницу луговую, лисохвост луговой, бекманию обыкновенную и восточную, канареечник тростниковидный, люцерну синюю и желтую, донник белый и желтый, лядвенец рогатый. Травосмеси с участием лядвенца рогатого на пойменном лугу совхоза «Каракол» Семипалатинской области обеспечили повышение продуктивности луга в 2 раза.

Для создания сеяных травостоев на лиманах наиболее ценным видом является бекмания обыкновенная. Посев этой культуры по вспаханной и разделанной дернине при орошении дает возможность создать культурный луг с урожаем сена до 50 ц с 1 га.

Для улучшения пустынных и полупустынных сенокосов и пастбищ используют: житняк гребневидный и пустынный, волоснец ситниковый, прутняк, камфоросму, терескен, солянку корявую, саксаул, люцерну желтую, донник белый и желтый.

На юге Туркменистана в условиях сухого жаркого и продолжительного лета Туркменский научно-исследова- тельский институт животноводства и ветеринарии рекомендует вводить в травосмеси тропические злаки (родосскую траву, лисохвост африканский, хлорис болотный, просо голубое, полевичку плакучую), которые по урожайности зеленой массы в несколько раз превосходят травы умеренной зоны (700—1600 ц против 300—800 ц с 1 га).

В травосмеси необходимо включать такие виды и сорта трав, которые наиболее приспособлены к данным почвенно- климатическим условиям. Например, пойменные луга с тяжелосуглинистыми почвами и близким уровнем залегания грунтовых вод целесообразно залужать двух- или трехком- понентными смесями злаковых трав, так как бобовые в таких условиях выпадают из травостоя уже в первый год жизни. Клевер розовый более пригоден на торфяно-болотных почвах, чем клевер красный, так как он более устойчив к вымоканию. Лядвенец рогатый плохо растет на заболоченных почвах, в то же время является ценной культурой на бедных песчаных и супесчаных почвах.

При сенокосном использовании травостоя в состав травосмеси включают наиболее урожайные верховые злаковые и бобовые травы примерно с одинаковым вегетационным периодом и одинаковыми сроками прохождения фенологических фаз. При пастбищном использовании наряду с верховыми включают низкостебельные растения, отличающиеся большой пастбищевыносливостью и хорошо отрастающие после стравливания.

При краткосрочном использовании травостоя в состав травосмеси включают 2—3 вида малолетних или среднего долголетия трав. Бобово-злаковаятравосмесь должна состоять из двух бобовых компонентов и одного рыхлокустового злака. При долголетнем использовании состав компонентов увеличивают до 5—6 видов, помимо малолетних и среднего долголетия бобовых и рыхлокустовых злаков, в травосмесь включают долголетние корневищные злаки. Наличие корневищных и рыхлокустовых злаков в составе травосмеси особенно необходимо при создании пастбищного травостоя на освоенных участках выработанных торфяников для создания прочной и плотной дернины.

В Англии для краткосрочных травостоев подбирают быстрорастущие сорта злаков и клевера, которые дают зеленую массу при ранних сроках скашивания. Традиционная смесь состоит из райграса итальянского и клевера лугового. Долголетние пастбищные травосмеси создают из 4—6 ком-

понентов на основе включения в смесь 2—4 сортов злаковых трав и 1—2 сортов клевера белого.

Нормы высева и соотношение различных биологических групп в травосмесях. Нормы высева трав в чистом виде и в травосмесях разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормов (табл. 9, 10).

Нормы высева семян зависят степени окультуренности почвы и уровня агротехники. Чем меньше окультурена почва, тем больше норма высева; На плохо окультуренных почвах ее увеличивают на 25—50%, при посеве трав под покров других культур — на 15—20%.

К районам недостаточной влажности в лесной зоне относятся суходолы с быстрым стоком талых вод и пойменные луга высокого уровня; в горно-луговом поясе — южные склоны; повышенной влажности — осушенные болота, низинные, пойменные и лиманное луга.

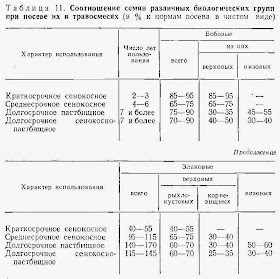

При составлении травосмесей для различного хозяйственного использования рекомендуется включать травы различных биологических групп в определенном процентном отношении в зависимости от норм их высева в чистом виде (табл. 11).

Теоретические основы подбора и расчета норм высева трав в травосмесях до сих пор разработаны еще недостаточно как в нашей стране, так и за рубежом. В Польше, Бельгии, Австрии в травосмесь включают до 8—15 видов. Посев их проводят высокими нормами, до 40—50 кг на 1 га. Во Франции, Голландии, Англии, ГДР применяют более простые травосмеси с меньшими нормами посева.

Сидераты (зеленые удобрения) это основная тема данного сайта. Также здесь можно найти много интересного для Вас.

Сидераты (зеленые удобрения) это основная тема данного сайта. Также здесь можно найти много интересного для Вас.